近年、多くの企業が従来の事業通信を見直し、ユニファイドコミュニケーションツールやクラウド化された電話交換機などに注目しています。

インターネットを通信媒体として利用することは、拡張性や流用性の観点から有益であり、「いつでもどこでも」を実現できるソリューションとなっています。

しかし、導入が進むにつれて音質問題が増加しています。

そのため、導入時に注意すべきポイントを押さえ、高音質なシステム導入を行うための対策をまとめました

インターネットを活用した音声通信の利用と新たな問題

従来、電話線を介して通信が行われていましたが、インターネットの活用により距離による音質の劣化が解消され、利便性と経済性が改善されました。

しかし、インターネットを介した通信ではセキュリティへの対応が必要となり、特にファイアウォールの設定が重要です。

これにより、従来の電話業者や工事業者、ITインフラ構築者にとって新たな課題が生じました。

- 従来の電話業者工事業者にとっては難易度が高い

- サービス開発者にとっては分野違いとなる

- ITインフラ構築者にとっては音声通信用のファイアウォール規則を新規で設計する必要がある

これらの課題の中でも、セキュリティへの対応、特にファイアウォールの設定が重要となります。対応するための確認事項をまとめました。

インターネットを活用した音声通信の導入と確認事項

音声データの特徴を理解する

今まで活用されてきた全てのデータ通信とリアルタイム音声は性格が異なるものです。特徴としては次の3点です。

音声の送信には声の特徴が含まれる

大きい声・小さな声・イントネーション・話し方・感情など、個人の特徴が送信されます。

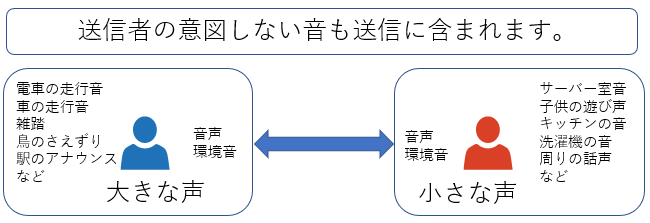

環境音が音声と同時に送信される

会話している人が無音な環境にいる事はまれであり、相手の置かれる環境により環境音が発生します。

これら環境音も、会話と同等にリアルタイムに音として相手に伝わります。定義としては、マイクで入力された音がすべてパケット化され送信されます。

全二重通信が行われる

従来の通信は半二重(Half duplex)で、通信は一方通行でした。

全二重通信は、流れる経路がA-B間で2組用意されており、A-Bへ通信がおこなわれるのと同時にB-Aも通信が行えます。

2名で通話する場合、対面会話と同じように、Aが会話していても、Bは別の経路で相手に会話を行うことができます。

従来のデータ通信と異なることを理解する必要があります。

通信要件を理解する

電話回線利用時は電話公衆網であったため、他から通信介入は一切なく、ネットワークセキュリティに対する心配はありませんでした。

しかしながら、インターネットを活用するシステムでは、従来のセキュリティ要件に対し新たな通信要件を追加する必要が必ずあります。

ユニファイドコミュニケーションやクラウドPBXでは、多くの場合、UDPを利用する事が要件となっています。

UDPは従来利用を控えていたプロトコルですが、TCPIPでは実現しないリアルタイムなパケット送信を実現しています。そのため、UDPを排除しないセキュリティ設定への対応が必要となります。

UDPの信頼性とメリット

UDPについては「信頼性の薄いプロトコルである」と学習してきた方々は少なくないと思います。接続レスがあること、エラー修復がないこと、パケット再送がない事などがその理由です。

ですが、ユニファイドコミュニケーションやクラウドPBXにおいては上記のデメリットはあまり影響がなく、逆にリアルタイム性や伝達スピード向上といったメリットからUDPが活用されています。

ポート設定

UDPで利用するポートはサービス提供会社からあらかじめ提示されるものです。

正しくポート設定を行わないと、片通話、音切れ、通信断の原因となります。

ステートフルインスペクション

ファイアウォールの設定の中で、音質に影響を与える機会が多い機能がステートフルインスぺクションです。

この機能は多くのファイアウォール製品に搭載されていますが、機能の定義はメーカーにより様々で、その定義は一般に開示されていません。

もし、ステートフルインスペクションが音質に影響を与えている可能性がある場合は、利用時と停止時における通信状態の検証を行い、既存環境や新サービスへ影響を事前に確認する必要があると考えます。

通信要件書を受領し確認する

ユニファイドコミュニケーションやクラウドPBXを利用する際には、最良の音質を確保するためにサービス提供者からの通信要件提示が必要です。

この通信要件書を元に、UPDの利用やサーバーごとのポート開放などの設定が利用環境のセキュリティ要件を満たすものかどうかを確認する必要があります。

そのため、通信要件の説明や資料は必ず受領し確認します。

最後に

音声通信にはアナログのデジタル変換が伴っています。

デジタル変換された音をパケット化し、そのパケットを受話先にまで届け音に戻す。一連の流れをインターネットを媒介して行っています。

上質な音声のやり取りをするには、サービス提供者からの通信要件情報はとても重要です。

通信要件書は受領いただき、説明を受け、システム導入と同時にインテグレーションの検証も行っていただきたいと思います。

高山 智行(日本ビジネスシステムズ株式会社)

入社24年目、パケット音声にまつわる技術をJBSにため込みたいと考えています。 そのため、レガシーPBXからクラウドPBXまた通信端末として電話機やスマホに詳しいです。 WindowsよりLinuxやAsteriskに精通しています。 音声パケット通信のためのネットワーク構成もここに残します。

担当記事一覧